春风化雨润无声,桃李不言蹊自成。在湖口四中的校园里,教育从来不是冰冷的知识传递,而是一场温暖的心灵奔赴。近年来,学校以“家”文化为温润土壤,精心铺展“家”文化特色校园文化品牌,让教育的光透过信箱的缝隙、掠过谈心的屋檐、驻进陪宿的暖灯,在社团共融的笑声、家访路上的足迹里,氤氲出触手可及的育人温度。

家文化浸润:让校园成为温暖家园

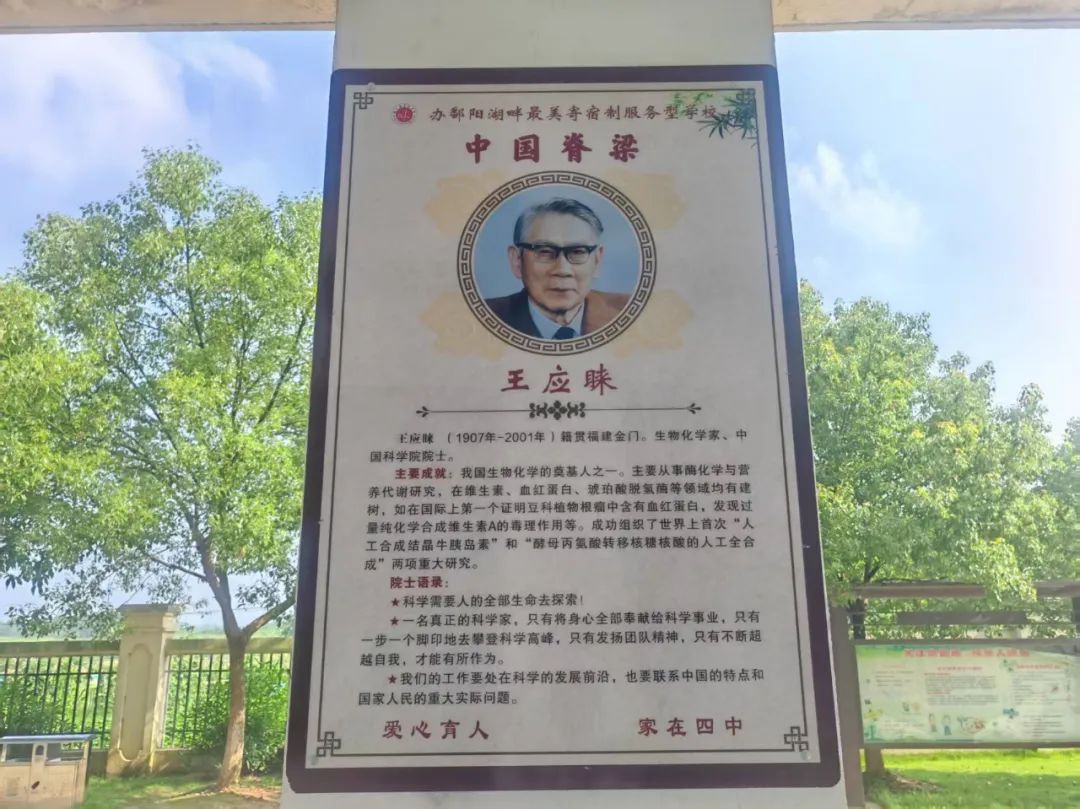

湖口四中以“爱心育人,家在四中”为核心理论,将“家”文化如墨染宣纸般晕染校园的每一处角落。教学区走廊的立柱化身时光长廊,“中国脊梁”人物画像与铿锵名言交相辉映,似跨越岁月长河的无声诉说,让传承的力量在学子心间生根发芽;教室门前的班级铭牌,则是温暖的情感驿站,班主任与学生的全家福笑意盈盈,定格着朝夕相伴的珍贵瞬间,将“家”的温馨与归属感悄然浸润每个青春心灵。

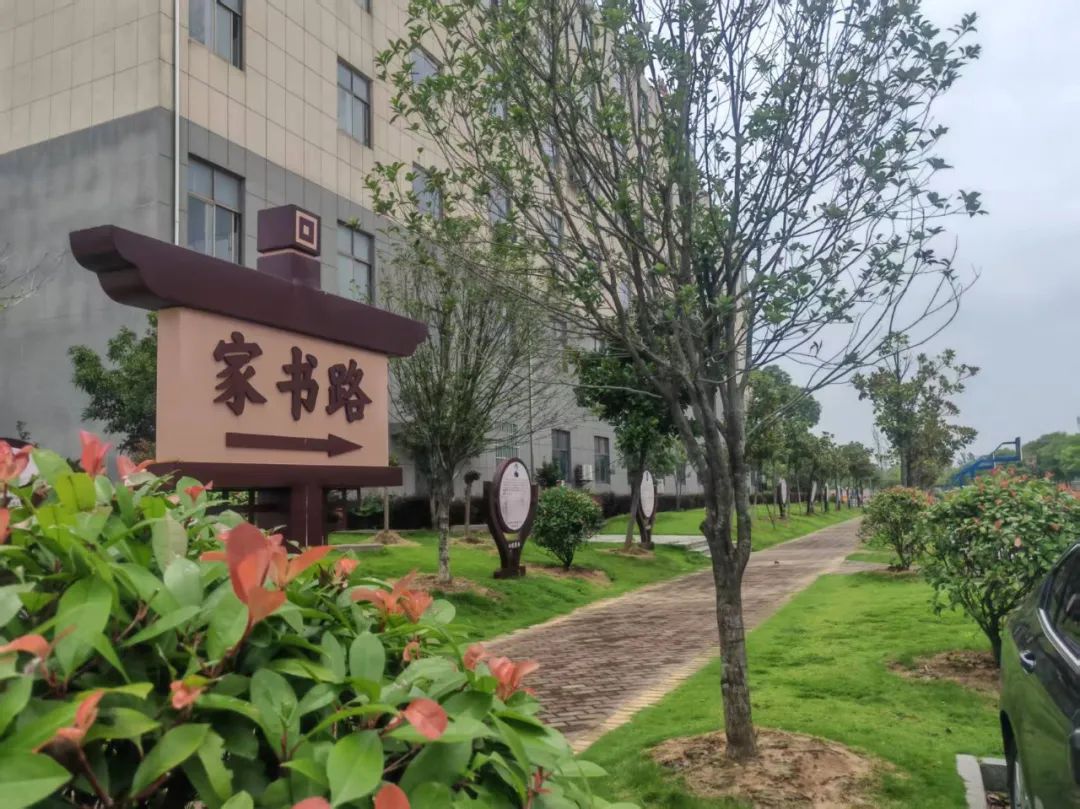

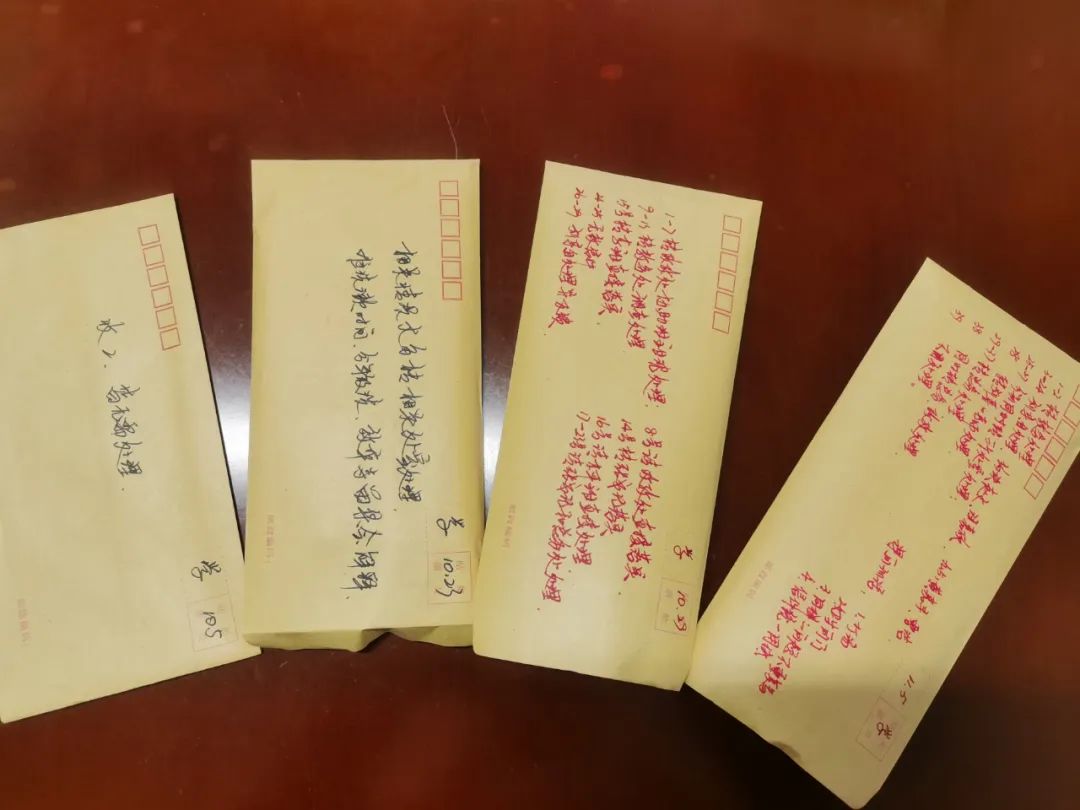

为构筑温馨的家园式服务型校园,湖口四中以文化为笔,重绘校园经纬脉络:昔日“校园东路”化作“家风路”,镌刻着领袖们的家风箴言与温情故事,如春风化雨,润泽心灵;“校园中路”更名为“家训路”,承载着历代名门世家的治家智慧,字字珠玑,传承千年文明;“格物楼北路”雅称“家书路”,一封封红色家书在此铺展,字里行间跃动着革命先辈的赤诚初心与家国情怀;“食堂西路”焕新为“校友路”,铭刻着杰出校友的奋斗足迹,激励着莘莘学子勇毅前行。校园的每一条道路,都成为文化传承的纽带,编织出独具韵味的育人画卷。

寝室东、南外墙化作一卷徐徐展开的文化长轴,将曾子避席的恭谨、张良拜师的诚敬、孔融让梨的谦逊等古代家风故事镌刻其上。清风拂过,斑驳光影里流转着千年文明的温度,每一则故事、每一幅画面都化作无声细雨,浸润着学子的心灵,滋养出温润如玉的品格与家国情怀。而当“五好模范生”评选与家风家训手抄报活动在校园铺开,学生们用画笔勾勒“热爱祖国”的家国情,用行动践行“修身养性”的成长观,让家文化从墙面走进心里,成为师生情感联结的精神纽带。

多维沟通矩阵:让每颗心都被看见与倾听

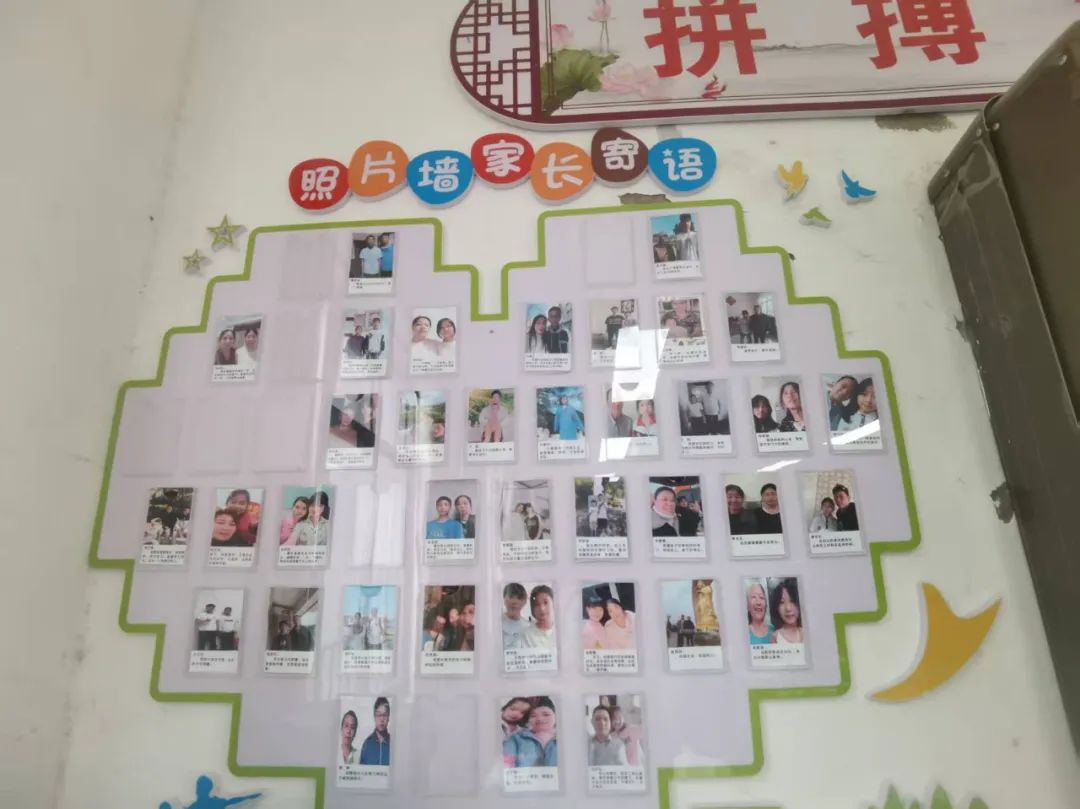

在校门口与格物楼一楼,校长信箱如静默的倾听者,收纳着家校协同的期待;开心驿站旁的“心声”信箱,则以匿名的温柔,迎接学生关于学习困惑、人际交往的万千心事。心理教师团队每周定时开箱,用书面回信在“回音壁”搭建秘密的心灵通道,让每个投递的瞬间都成为被尊重的开始。而在每个教室前门黑板两边,“照片墙家长寄语”和蓝白相间的“心语信箱”,架起跨越家校的情感桥梁、藏着同班同学最质朴的安慰。

更有教师们以谈心为钥匙,在心理咨询室的静谧角落、空教室的柔和光线下,每周与学生展开不少于15分钟的一对一对话。他们聚焦学习困难的迷茫、行为偏差的困惑,用“不打断的倾听”与“严格保密”的承诺,让性格内向的孩子也愿敞开心扉。而党员教师们走进学生公寓男生103室、女生115室的陪宿时光,则让教育在睡前的轻声交谈中自然延伸——查寝时的一句叮嘱、卫生督促里的一丝关切,都在深夜的暖灯下织成师生信赖的经纬。

全场景育人实践:让教育在每个细节里生长

在兴趣社团的天地间,老师们放下讲台前的严肃,以绘画指导者、音乐合作者、体育队友的身份,与学生共同创作作品、备战比赛。而班主任与学科教师携手的家访行程,更是将关怀延伸至家庭——他们走进单亲家庭的小巷、留守儿童的院落,在反馈在校表现的同时,用笔记本记下每个孩子的成长环境,让家校教育合力如春雨般浸润心田。

心理健康讲座在报告厅点亮心灯,引导学生以正向思维面对挫折;“十五岁青春启航”与“教师节感恩”活动,则让感恩之心在鲜花与掌声中萌芽。志愿活动里,师生共同服务社会的身影,勾勒出责任教育的生动图景;师生篮球赛上,奔跑的汗水与欢呼的呐喊,让“亦师亦友”的关系在运动中升温……

针对农村寄宿制学校特点,湖口四中开设的爱心服务中心成为师生心中的“温暖驿站”。教职工化身“家长”,为学生缝补衣物、提供雨具药品;暖心惜时堂里,教师主动为学生答疑解惑,兼顾不同作息的学习需求。这些细微却实在的服务,让留守儿童在校园中感受家的温暖,也让教师以“陪伴者”的身份深入学生生活,将关爱融入日常。

当暮色浸染校园,陪宿教师的窗前仍亮着暖灯,信箱里新的信件带着少年心事静静躺着,家风长廊的浮雕在月光下泛着温润的光——这便是湖口四中的教育日常。

湖口四中“老师走进学生心里”活动正以立体化的方式,让教育回归心灵滋养的本质。这场以爱为名的教育实践,正让湖口四中成为师生共同成长的温暖家园。在这里,各类活动如璀璨明珠,被“家”文化的丝线串联成育人的星河:谈心是倾听的星,陪宿是守护的星,信箱是沟通的星,社团是共融的星,家访是联结的星……它们共同闪烁在校园的每个角落,让教育不再是单向的传递,而是心灵与心灵的双向奔赴。正如校园里那棵经年的香樟,根脉深扎于“家”的土壤,枝叶舒展成教育最温柔的模样——在这里,每个孩子都能在被看见、被倾听、被温暖包裹的时光里,循着心的方向,长成自己最美好的模样。