教育,不仅是知识的传递,更是心灵的对话。在湖口二中,一群教师以“走进每一个学生心里”为信念,用真诚、智慧和持久的陪伴,打破了传统教育中“讲台上下”的距离感,构建了一种“我和你”的新型师生关系。他们用行动证明:教育的本质,是让生命与生命彼此照亮。

“老师,您能抱抱我吗?”当高一学生小薇(化名)在心理咨询室说出这句话时,班主任李老师眼眶湿润了。这个总是安静坐在角落的女孩,长期承受父母离异的创伤,在作文中写下“我的存在像教室墙角的灰尘”。李老师没有急于说教,而是用3个月的时间,每天在作业本上写一句鼓励的话,周末带小薇参与校园植物养护,逐渐打开了她的心扉。如今小薇不仅逐渐开朗,还在班级里当起老师的小助理,用自身经历帮助其他同学。

湖口二中的教师们深知,青少年的心理波动远比成绩单上的数字复杂。学校不定期开展“心灵对话”等谈心谈话活动,组织师生进行轻松愉快的座谈交流,分享学习生活趣事,畅谈人生理想,增进师生之间的共鸣。并在校园内设置“校长信箱”等实体或电子信箱,鼓励学生以匿名或实名的方式,向老师倾诉心声,表达困惑、建议和愿望。教师团队定期回复,个性问题、隐私问题通过当面或隐秘渠道反馈。这种将学科教学与心理疏导融合的巧思,让教育有了温度。

高三年级师生暂别书桌与试卷,走进流芳乡豆文化产业园,开启以“探寻本土文化 厚植家国情怀”为主题的研学之旅。多功能报告厅内,“最闪耀的星”主题团课活动正在火热进行……主讲老师通过互动问答、理论讲解、影像展播等形式,引导青年学生以共和国勋章获得者为榜样,感悟榜样力量,深化价值认知。中共江西省第二次代表大会纪念碑前,师生庄严肃立,重温入团誓词。铿锵有力的誓言,彰显着团员们坚定的理想信念和为党、为国家、为人民贡献力量的决心……这些打破围墙的教育实践,让知识从课本延伸到真实生活。

“教育不应是真空中的实验。”该校党委书记张瑞珍这样诠释湖口二中的教育观。在湖口二中,教师们的备课笔记里除了知识点,还有密密麻麻的学生成长档案:留守儿童小林爱打篮球,英语老师就把NBA球星故事编成阅读材料;艺考生小周色彩感知力突出,物理老师专门设计光学实验帮助其理解波长原理。这种“私人订制”式的教学,让每个学生都感受到被重视的温暖。

夜晚9时,早已过了下班时间,该校各班班主任却步履匆匆。他们正从一位学生家中离开,准备赶往下一位学生家中。这是湖口二中的家访时间,通过家长大讲堂或组织老师进行家访,开展“家庭故事分享”“家庭文化体验”等活动,深入了解学生的家庭环境、成长经历、生活习惯、课余爱好、朋友圈子等,与家长共同探讨教育方法,形成教育合力。每个班主任手机里都存着全班所有家长的联系方式,笔记本上也写满了密密麻麻的心得与学生信息。

教育不是单方面的付出,而是师生共同成长的过程。湖口二中根据学生的兴趣爱好,组建各类社团或兴趣小组,如音乐、绘画、体育等,不定期开展“师生共创作品”“社团作品展示日”“师生趣味竞赛”等活动,在共同的兴趣爱好中增进感情。“当我蹲下来系鞋带,才发现讲台原来这么高;当我被叫起来回答超纲题,才懂得什么叫手足无措。”这种换位思考,让教师们快速破除“权威感”,学会平等对话。

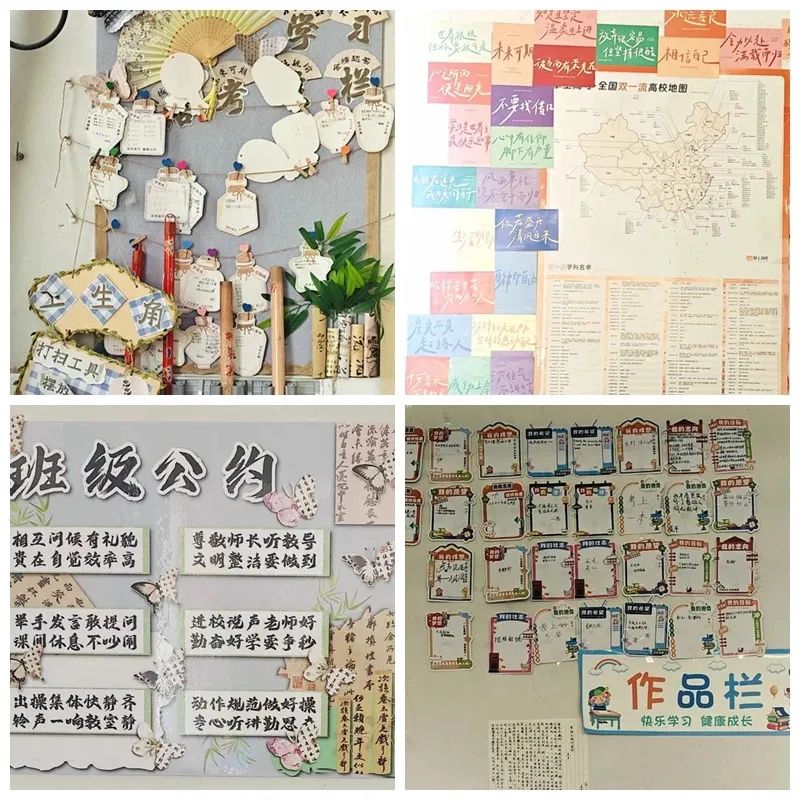

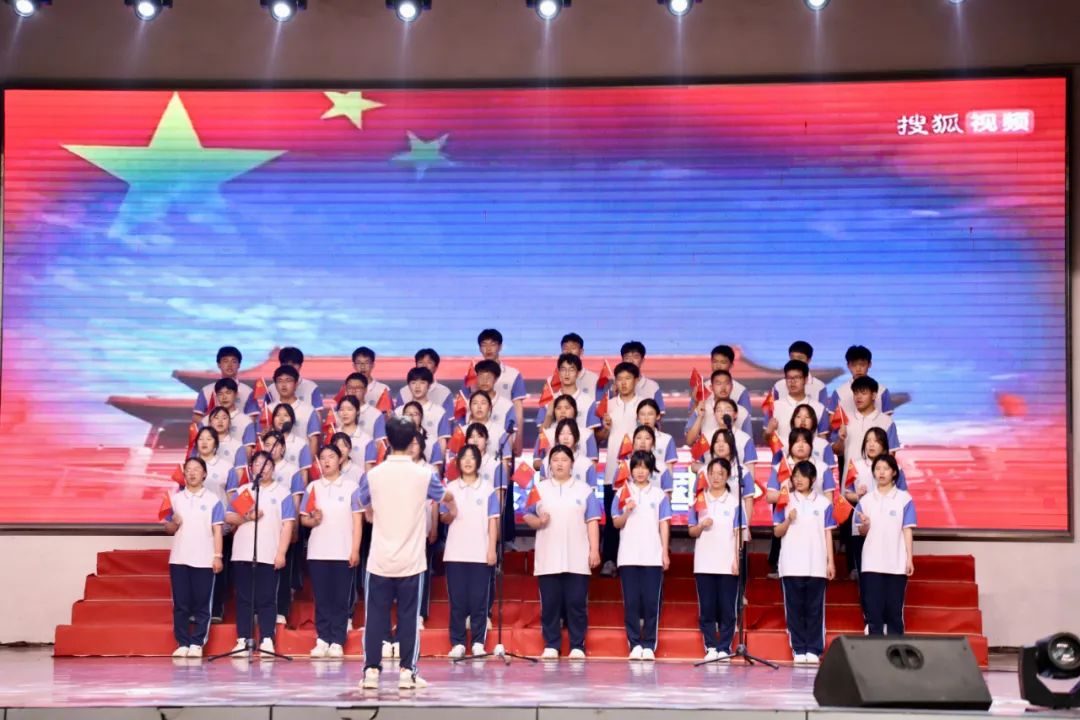

学校定期开展“十八岁成人礼”“十四岁青春启航”“教师节感恩”等活动。引导学生感恩老师、家长的辛勤付出。积极打造班级文化,开展课本剧表演、诗歌朗诵、阅读分享等活动,增强学生的归属感,营造团结友爱的班级氛围。组织师生共同参与社会实践活动,如“社区服务日”“环保行动”“实践中成长分享会”等,师生在实践中互相帮助,共同成长。这些真实的教育故事,诠释着“教学相长”的深刻内涵。

在湖口二中校史馆的墙上,悬挂着历届学生的“心灵卡片”,泛黄的纸页上写着“谢谢您记得我不吃香菜”“那道题讲了3遍的下午真美好”。这些细碎的感动,拼凑出教育的真谛:真正的教育从不是惊天动地的改革,而是在日复一日的陪伴中,用尊重叩响心门,用理解融化坚冰,用等待守护成长。

当教育者愿意蹲下身来倾听花开的声音,教育的奇迹就会在平凡中绽放。湖口二中的教师们,正用这样的信念,在鄱阳湖畔书写着新时代的教育诗篇——那里没有标准答案,只有心灵与心灵的共鸣;没有匆匆赶路,只有生命对生命的成全。